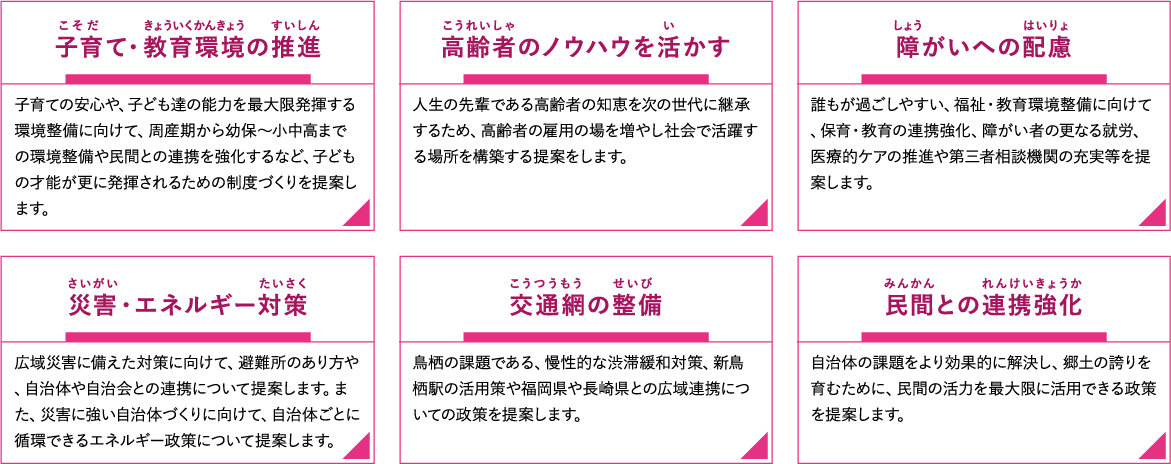

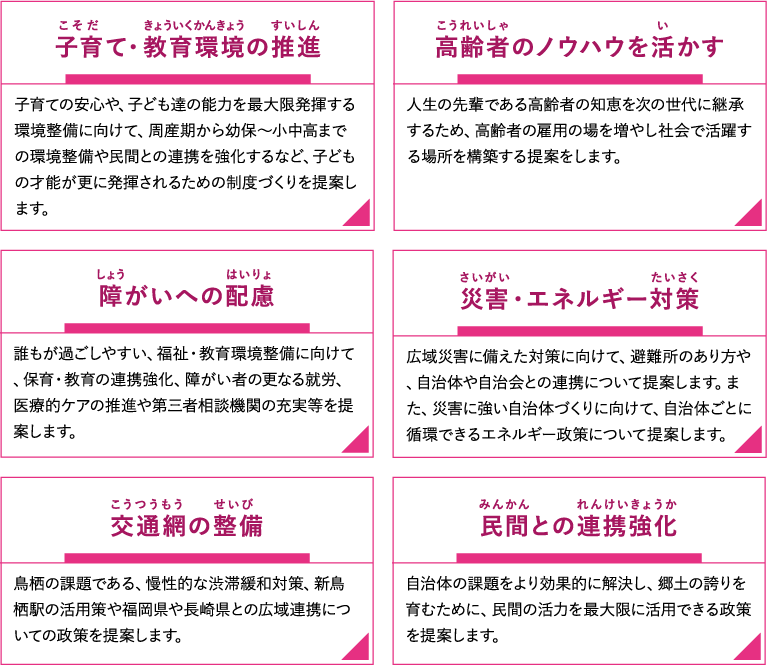

POLICY

政策

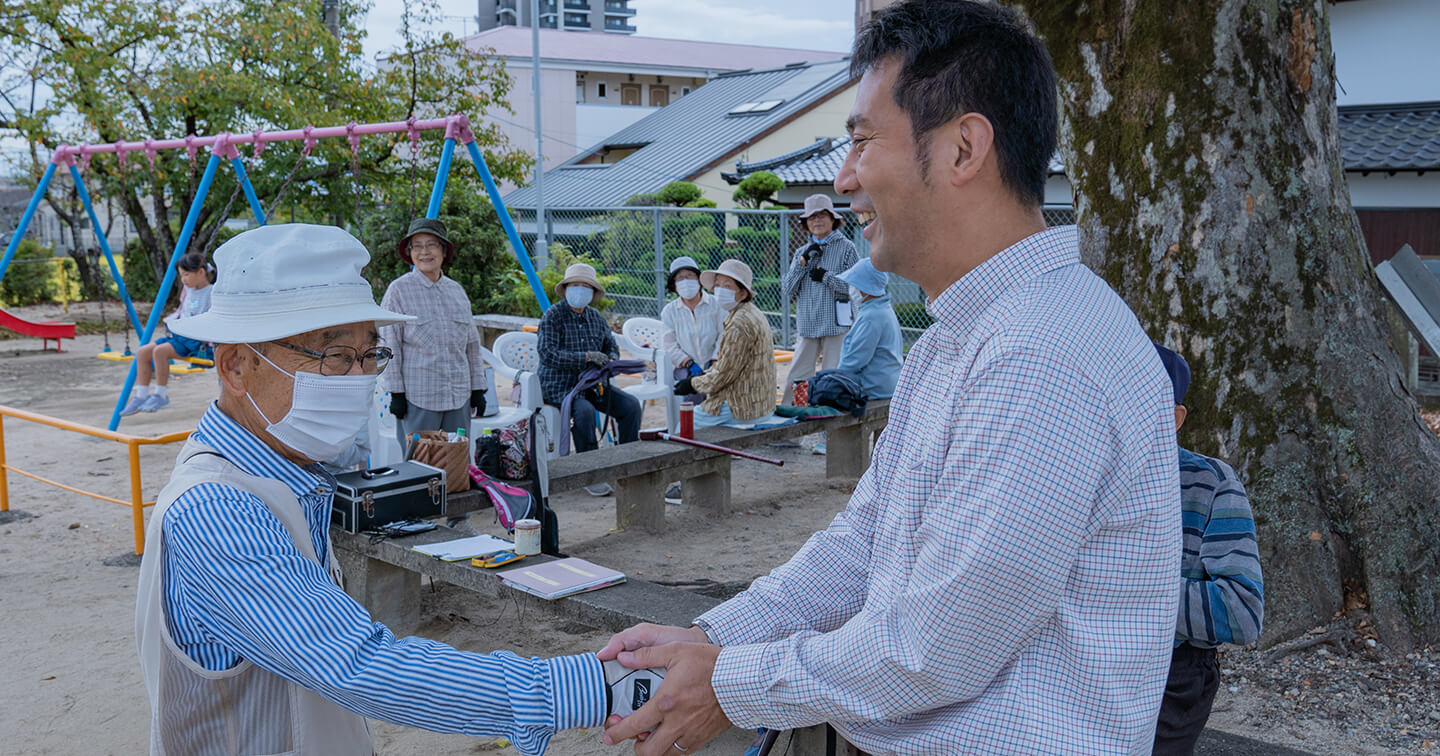

政治の根幹は「人」です。人それぞれの家族や地域こそが大切であり、その中で「感謝・礼儀・思いやり」の精神を大前提に、地域から育むまちづくりこそが、佐賀県や日本を包み、世の中を救う鍵となると確信しております。また、孤独で苦しんでいる人や愛する家族や地域を守っている人など、まずは身近にいる人達と愛情溢れるかけがえのない時間・空間を構築することが最重要であり、お互いに「命と心」を育める環境を徹底して創らなければなりません。

そして、政治そのものを地域から新たに育み、政治があるから生活がしやすくなったと実感できる世の中の構築に向けて新たなステージでより力強く発信して参ります。

活動実績

衆議院議員原口一博代議士の秘書を経て、30歳の時(2009年)に鳥栖市議会議員に当選。その後3期務める。39歳の時(2019年)の統一地方選挙で佐賀県議会議員に初当選。人生のテーマは「命と心を育む社会の構築」特に教育・福祉に関して様々な提案を行う。これから起こる文明転換期とも言える激動の時代に備え、共生社会の実現に向けて活動中。

政策・メッセージ

共生社会実現に向けた政策

| 障害の有無を超えた、その人の本来持つ天性が発揮できる社会システムを構築することに主に取り組んでいます。 |

過去に提案して実現した政策

| 市議会 |

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

| 県議会 |

|

政策実現!

市村記念体育館が「日本におけるモダン・ムーブメントの建築280選」に登録されました。

令和3年の9月議会で提案した結果、市村記念体育館の文化的・建築歴史的価値が認められ、「日本におけるモダン・ムーブメントの建築280選」として登録されました。この建物は老朽化しており、竣工当時の用途では使用が困難なため、芸術家や民間企業等の交流拠点として、用途を変更した保存活用が提案されています。この全国的に稀少な挑戦が、未来への新たな価値の創出となることを大いに期待しております。

誘致CSO・県内CSOコラボ応援事業

県内には全国的・国際的な活動を行うNPOが12団体誘致されています。

しかし、これらのNPO多様な資源を持っているにも関わらず、県内CSOとの共有が図られていませんでした。そこで、これらを共有する提案を行い、誘致NPOと県内CSOとの交流機会・連携による地域課題解決のための補助事業を提案し実現しました。(令和3年6月議会で提案し、令和3年10月に実現)

分身ロボットの活用

障がい者の就労支援として提案した、「分身ロボット」の活用が、早速実現しました。

この「分身ロボット」は、子育てや単身赴任、入院など距離や身体的問題によって行きたいところに行けない人のもう一つの体として、距離も障害も乗り越えるためのロボットです。また、この分身ロボットを活用して、障がいがある人が自宅に居ながら働くことが出来ます。全国では既に活用されており、佐賀県では初めて、障がい者の新たな働き方として試験運用が実現しました。(令和4年6月議会で提案し、令和4年10月に実現)

抱えあげない介護普及推進事業

介護の現場では、移乗介助・入浴介助・排せつ介助などの身体介助等による腰の過重な負担がかかって、腰痛を発症して離職を余儀なくされることも多いと言われております。また、利用者の精神的なストレスや筋緊張の予防にもつながる手法として、リフトを活用した抱えあげない介護の提案を行い実現しました。

(令和元年6月議会で提案し、令和2年度2月議会で実現(311万円))

スクールソーシャルワーカー(SSW)の待遇改善の実現

SSWは子供達の心身の成長には不可欠な存在であり、子供を中心として、学校・家庭・医療・福祉を繋ぐ重要な役割を果たしております。県内市町の全ての教育委員会に聞き取り調査を行い、現場の需要に応えきれていない現状を訴え、更なる人員増と予算化を実現することができました。

(令和3年6月議会で提案→令和4年2月に実現(約900万円増 (R3)1億2800万→(R4)1億3700万))

難病患者の公的施設利用の減免制度

2020年6月議会で提案した、難病患者の公的施設利用の減免制度が実現しました。指定難病医療受給者証を取得している人は、佐賀県内で6606人(20年5月現在)います。障害者手帳取得者はこの減免制度が適用されますが、指定難病医療受給者証のみを持っている人には適応されておりませんでした。

今回の11月定例会において、佐賀県立の博物館や美術館などで、難病患者の観覧料が免除となることとなりました。この動きが市町にも広がることを願っております。

有害鳥獣の市街地ガイドライン作成

昨年鳥栖市役所付近で出没した猪や、鳥栖・三養基地区で頻発している猿出没についての対策について質問しました。市や町は県とは違い、有害鳥獣対策の専門家がいない中、行政職員・猟友会や警察の方々が中心となった対策が行われています。また住宅地、学校や保健所での有害鳥獣の出没は住民への危害も大いに想定されることから、県として市や町が対策を立てるためのガイドライン作成を行うことが必要であり、その実現に向けた対策について県が動き出すことになりました。

対話型AI自動運転車いす実証実験事業

令和2年11月定例会で提案した、音声対話機能を持った自動運転で目的地まで案内する車椅子の活用が吉野ヶ里公園での観光案内で試験的に運用されることとなりました。最新のIT、人工知能やロボットなどを活用して、車いすが単に歩行の補助だけではなく、観光などにも広く活用されることを目指しています。

保育幼児教育センターの開設

令和2年2月定例会で提案した、幼児教育センターの設置が実現しました。

この事業により、保育園・幼稚園・認定こども園等に対する対策の支援として「幼児教育スーパーアドバイザーの設置」「保育・教育アドバイザーの育成や派遣」「保育・教育研修の体系化と充実」「小学校との円滑な接続推進」などが更にきめ細やかに行われることになります。

DX啓発推進事業・スタートアップの聖地SAGA推進事業

昨年度の議会を通して、「新たな産業を起こす必要性」「ITを活用した経営手法の刷新」「企業支援」などの議論をしつこくしており、議員勉強会も主催しました。佐賀県は福岡市のような派手さはないですが、その分きめ細やかな民間支援が行われており、実はメディアにも数多く取り上げられています。本年度からプログラミング教育含めて「企業の聖地」としての取り組みが強力に推進されます。

私立高校へのふるさと納税

佐賀県のふるさと納税メニューの中に「施策応援コース」があり、寄附する人がその使い道を選択する制度があります。その中に「母校を応援!県立学校への指定寄附」というメニューがありますが、公立高校のみに限られています。卒業生からすれば、母校に私立も公立も関係ないことから、私立高校もメニューに追加すべきと質問したところ、佐賀県として「今後メニューに追加するように検討する」という答弁がありました。

みやき町蓑原地区の土砂災害の復旧事業

8月豪雨で通行止めになったみやき町美野原地区の土砂災害による復旧事業について委員会で取り上げました。この土砂災害により、民間事業者が営業再開の目処が立たないことや、営業再開に向け莫大な資金が必要である現状などの切実な声を含めて、今後の復旧事業に対する県の考え方を質問しました。答弁では「今後の復旧は未定」という回答まででしたが、現場の声をご理解いただき10月末に道路を開通するまでに至りました。また営業再開までの支援金補助等の対策も実現することができました。

「監視カメラ」と「道路情報板」を設置

鳥栖・筑紫野バイパスに内水監視カメラ道路情報板が設置されます。9月議会の委員会で、真木町の浸水箇所への安全対策の提案を行なったことを踏まえ、県内26箇所のうち鳥栖市内は、鳥栖・筑紫野バイパス真木町と轟木町の道路脇に内水監視カメラと道路情報板が設置される予算が議決されました。

予算額:68百万円(債務負担行為:8.2億円)